书评

书评

“The Global Minotaur“, by Yanis Varoufakis

Yanis在希腊债务危机爆发时被任命为财政部长,但不到一年就因为拒绝以紧缩政策和欧盟的大额贷款纾困危机而主动辞职了。他辞职后写了几本书,抨击欧元区的种种弊病,并发起了“DiEM25”运动,其诉求在于改变欧元区政治上一团散沙的现状,建立一个统一的实权政治组织来决定货币政策,而且这些经济政策不能是像现在这样由各国政治首脑密谈决定,而要走民主程序,接受公众监督。

第一次听说“DiEM25”时,我觉得这个运动太异想天开了。这不是跟要建立一个欧洲政府差不多吗?而且还把希望寄托于“人民”。。。精英阶层对民主决策用在复杂议题上,有种根深蒂固的不信任,甚至说是鄙视。你知道如果让人民决定会发生什么可怕的事吗?他们已经公投了Brexit,设想一下如果他们投票给Snowball!【1】不过读了这本书以后,我有点理解他的想法的来源了。首先,在市场交易之外,通过政治手段进行贸易盈余再分配的机制,不但是全球市场持续平稳运作的必须,而且自二战结束以来已经事实性地存在了七八十年了。唯一的问题是,这种机制是规则明确的显性存在,还是黑箱式的隐性存在,是民主运作的,还是寡头操控的,是基于互利公平原则建立的,还是为某个霸权国家利益服务的。Yanis提出要通过规则明确、信息透明的泛欧洲民主来制定欧元区内的货币政策,在今日看来确实很理想主义。但是这想法的前身早已有之,更激进的版本凯恩斯早就在布雷顿森林会议上提过了,只是后面在美国的阻挠下不得不放弃。

从资本主义诞生之日起,周期性经济衰退就是悬在市场经济头顶不散的阴影。而且随着经济规模的扩大,贸易范围延伸到全球,每一次经济危机的后果也变得越来越严重。对经济危机的成因一向存在着不同的解释,不同于传统马克思主义劳动和资本冲突的视角,Yanis这本书主要关注的是区域经济危机和相应贸易区内贸易顺差的再分配机制失灵之间的关系。

Yanis在这本书反复强调了全球贸易盈余循环机制的必要性。他认为,希腊债务危机的本质是欧元区缺少一个贸易盈余的自动循环机制。有效市场论的信奉者习惯于无视这样一个事实:参与市场交易的不同地区之间,通常存在着系统性的贸易不平衡,这种不平衡可能会持续几十年甚至几个世纪,资本主义贸易的稳定持续必须依赖于对贸易顺差地区的利润再分配。比如加州和阿拉巴马之间的贸易,加州永远是顺差地区,阿拉巴马永远是逆差地区;上海和贵州之间的贸易,贵州对上海的商品需求总要超过上海对贵州的需求。在一个贸易区,总有系统性的盈余国家和赤字国家。如果它们使用不同货币,赤字国家还可以通过货币贬值来增强出口竞争力,缩小赤字额,但是在欧元区这条退路也被堵死了。希腊和德国其实更接近于加州和阿拉巴马,上海和贵州这种关系。这种贸易模式想要持续下去,就要依赖更高层面上的再循环机制。通常的做法是把盈余地区的利润再投资到赤字地区再进行生产,创造就业激活经济。然而在欧盟层面并不存在这样一个再循环机制。希腊的长期赤字得不到再填补,财政亏空越积越大,只能靠不断从盈余国贷款拖延。当亏空大到无以为继时,欧盟决定拨一笔巨额贷款将赤字再继续拖几年,但是附加了紧缩条款,逼迫希腊政府大幅缩减公共开支。公共开支缩减后经济活力进一步下滑,希腊失业率飙升,政府更加无力还款。一个人本来就欠你钱,你还掐断了他的收入来源,这究竟是想不想让他还钱?在媒体上,德国被塑造成勤奋的“工蚁”,而希腊则是好吃懒做的“蚂蚱”。蚂蚱夏天的时候游手好闲,不事生产,到了冬天只好哀求勤劳节俭的工蚁施舍食物。但实际上,这笔钱名义上是给希腊的,其实绝大部分用来bail out德意志银行的坏账,留给希腊的微乎其微。Yanis指出,这种对希腊人赖账的指责并不成立,因为盈余和赤字是相生相伴的,一方的盈余必然成为另一方的赤字,任何贸易区都必然存在一个希腊。欧元区缺少一个统一的政治领导来对贸易盈余再分配,是欧洲迟迟无法走出经济衰退的重要原因之一。

这本书回顾了全球市场的贸易盈余循环机制在20世纪的变迁史。二战后,试图重新确立资本主义世界秩序的布雷顿森林会议的主要任务,就是建立一个全球规模的资本盈余循环机制,避免20-30年代的大萧条重现。尽管有着必须建立循环机制的共识,但是在这个具体机制如何实现上,以凯恩斯为代表“国际合作派”和以怀特为代表的”美国主导派“发生了激烈的冲突。凯恩斯提议国际交易采用统一货币,他连货币名字都起好了,叫Bancor,相当于把今日的欧元区扩大到整个资本主义世界。方案的另一部分是建立International Currency Union(ICU,国际货币联盟),其主要功能是避免贸易盈余和贸易赤字的在特定国家的系统性积累。ICU的任何成员国都有权可以从国际央行领取无息贷款,ICU也可以提供超过赤字国贸易额50%的巨额贷款,但要收取固定利息。同时,ICU会遏制过度贸易顺差:对贸易盈余超过贸易总额一定百分比的国家,ICU会对其盈余收取利息,以逼迫其货币升值。二战间作为唯一顺差国,积累了大量贸易盈余的美国当然坚决反对这个提案。美国也知道一个全球贸易盈余循环机制是必须的,但是它要求把再分配机制的决定权掌握在自己手里,而不是交给什么多边国际组织。战后凋敝的欧洲自然没有制衡美国的能力,美方提案轻而易举地胜出了。当然,美国也清楚,由布雷顿森林体系确定的霸主地位也伴随着相应的责任:它在收集贸易顺差的同时,也要不断将这些盈余重新投资到逆差国家,保证这个资本循环的游戏可以持续进行下去。

布雷顿森林体系建立到石油危机期间,美国推行了它的The Global Plan(全球大战略)。大战略的重点是培养两大强势货币和围绕该货币的区域市场:以德国马克为主要货币的欧洲贸易区,和东亚的日元贸易区。德国马克即是今日欧元的前身。在大战略设想下,德国和日本在美国扶持下,保持其区域内的制造业领先水平,对周边国家维持贸易顺差,而美国则靠出口高附加值商品获得德国和日本的贸易顺差,并进行全球范围内的再分配。至于为什么美国选择的两个国家德国和日本,都是在不久前还和美国兵戈相见的轴心国,看似不自然,其实非常合理。除了这两个国家都有工业基础外,主要是因为这两个战败国都有美国驻军,容易控制。Yanis顺便介绍了一下美国在东亚发动的朝鲜战争和越南战争,如何塑造了东亚后来的经济格局。简略地说就是,一开始美国给日本工业品设定的销售市场是中国,但是由于众所周知的原因这个计划黄了,就在美国上层纠结还要不要扶持日本的时候。朝鲜战争突然爆发,日本成为了美国军队补给的大后方,于是日本制造业就在战争经济的刺激下发展起来了。而越南战争时美国的军备需求又催生了新一轮战争经济,亚洲四小龙顺势崛起。

从石油危机到2008年,也就是美元与黄金脱钩,布雷顿森林体系解体后的这段时间,被作者称为The Global Minotaur(全球米诺陶)。米诺陶是希腊神话里住在迷宫里半人半牛的怪兽,每年要吃十八个青年男女,作者以此譬喻美国在全球资本循环中的角色。之前的全球大战略的运转前提是,美国总能凭借高附加值工业维持贸易顺差,再将自己的盈余投资到世界各地。但是十年越南战争积累的负债让美国政府第一次陷入了贸易逆差,失去了顺差优势的美国其经济霸主地位岌岌可危。此时美国做了一件老霸主们想都不敢想的事,它不但不缩减赤字,反而堪称疯狂地扩大财政赤字和贸易赤字,同时把外国资本吸引进来为本国赤字融资。它虽然自己没有顺差了,但是它继续循环别人的顺差。

从资本主义历史来看,霸主地位和贸易顺差是共生体,一个霸主国由顺差转为逆差的时候,也是其霸权开始衰落的时候。但是美国开启了一个全新模式:从贸易顺差转为逆差后,它的霸主地位反而越加稳固,为什么?Yanis说因为美国资本市场化身成了一个如同米诺陶的怪兽,吸收全球的贸易顺差,再用这笔钱购买他国出口商品将其回流到全球贸易循环中。

从全球大战略到全球大怪兽的转折点是70年代的石油危机。Yanis反驳了一个流行迷思,即70年代的美国并不乐见石油价格飙升。事实上恰恰相反,当时的主要产油国政府都是美国的亲密伙伴,美国曾阻止试图降低石油价格的多方会谈,而沙特多次爆料说基辛格催促他们把油价再提高两到四倍。事实上,油价上涨对德日的制造业造成的压力远大于对美国的:美国自产油比例约30%,而欧洲和日本原油几乎全靠进口,而且石油用美元定价,美国只要印钱就可以买。高价油增加德日了制造业成本,美国乐见其成。美国想要不裁减公共开支,不加税(实际上富人税一直在减),又不损害其霸主地位,为国内财政赤字融资的两条路径,只有一,增加美国工厂相对于德国和日本的竞争力,二,提高利率吸引外国资本。第一条路径下,美国压低国内的工人工资的同时,推动石油价格上涨,增加德日的工业品成本。在利率方面,时任FED主席的Paul Volcker一度将利率提到20%。

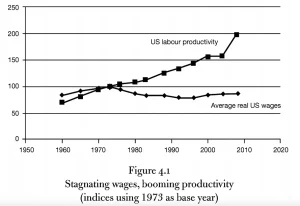

这些措施不论在美国国内还是国外的影响都非常深远。从19世纪以来,美国人普遍相信,每一代人的生活水平都会比上一代人更好,也就是所谓的“美国梦”。然而从上世纪70年代以来,美国工人的实际工资(按购买力折算后的工资,real wage)完全停滞了,收入的停滞和消费增长的需求,彻底地改变了普通美国家庭的生活方式。家庭主妇越来越少,双职工家庭越来越多,当他们发现第二份收入依然不足以支付“美国梦”,银行就主动放宽贷款限制,鼓励贷款消费。于是旅游也贷款,买车也贷款,上大学也贷款,普通人陷入了越来越深的债务陷阱中。同时70年代美国银行飙升的利率也给发展中国家造成了巨大的冲击。东欧国家如波兰、保加利亚、南斯拉夫,在利率上涨前刚刚从西方国家借贷大量资金用于投资公共服务、基础设施建设。大幅上涨的利率让这些国家的政府非常紧张,于是急忙缩减公共开支偿还债务,试图与“资本主义敌人”脱钩,财政紧缩政策使当地人民生活失业率升高,收入下降,加剧了社会紧张,进而动摇了苏维埃联盟。由于类似的原因,第三世界的债务危机也几乎于同时爆发,西方在这些国家推行的“休克疗法”,其灾难性后果堪比奴隶贸易,直到现在,许多发展中国家依然挣扎在“第二次殖民”导致的动荡和贫困中。

后面Yanis继续批判替米诺陶模式为虎作伥的新自由主义经济理论和其衍生出的金融创新。想让全球资本心甘情愿地跑到怪兽米诺陶的大嘴里,就要让美国成为资本利润率最高的地方,于是放开金融管制势在必行。从克林顿政府开始,罗斯福新政时期制定下的金融管制条例被步步撤销,直到完全放开【2】。之后疯狂逐利的“金融创新”逐渐失控,最终在08年引爆。

Yanis用非常浅显的语言讲解了”复杂“的金融产品的本质,三言两语就戳破了华尔街“金融创新”名为“创新”,实为诈骗的皇帝新衣【3】。其中最为臭名昭著的就是直接引发了08年金融危机的担保债务凭证(collateralized debt obligation, CDO)。CDO其实就是把低风险债(比如美国国债)和高风险债(比如已知无力还款的家庭的购房贷款,所谓次贷subprime mortgage)混合在一起,然后假装只要比例“恰当”,混合债就变成了零风险。CDO的风险评级是三A。三A评级意味着它被视为和现金一样可靠。这带来了两点后果:

一是银行购买CDO,不会限制它的放贷能力。法律规定银行的放贷上限要和它的现金存额维持一定比例,为保证有足够的周转资金以应对坏账和储户大量取款的情况,这是出于对储户存款安全和银行经营安全的保护。然而如果银行用储户的1万块钱买了CDO的话,这1万块钱被视为还留在银行,银行依然可以凭借这1万块钱比例放贷。

二是银行可以用CDO作为抵押,从央行(如美联储)贷款,得来的钱可以用于,——买更多的CDO!CDO的收益利率比美联储的贷款利率高1%,于是CDO到期时,银行就赚取了利率的差价。

于是只要不停买入CDO,就相当于有了一台无上限的自动印钞机。而一旦铸币权落到私人手里,那国家经济崩溃就只是时间问题,从古罗马就是如此,都用不着等到资本主义。原因很简单,大量私钱流入市场,会让价格调控失灵。使用金融杠杆的劣质企业由于超额利润不会被淘汰,专心实业、利润正常的优质企业无法生存。于是实体经济逐渐衰败。2002年,世界上每一块钱的收入,对应1.8元的金融衍生品,短短四年后,这个比例增加了640%,每一块钱的收入,对应近12块钱的金融衍生品!实体经济终于不堪其体量12倍的虚拟经济(名为经济实乃泡沫)的重负,08年金融风暴就在虚拟经济高歌猛进的时候爆发了。

Yanis谴责经济学界精心构造数学模型,打着科学的幌子替这些有毒金融产品背书,让我想起了研究生时学校开的一门课“投资科学”(Investment Science),课上的习题都是:某portfolio有风险X、Y、Z债券各若干,假设X, Y, Z间相关系数可忽略,求portfolio总风险是多少【4】。这不就是CDO吗。华尔街精英用复杂玄奥的数学模型,把庞氏骗局包装成“高大上”的金融产品。一直标榜自己在创新行业,靠个人能力赚得上百万包裹的银行家,被证明是彻头彻尾的罪犯。可见也不能怪美国民众反智情绪高涨,毕竟被精英害得太惨。

08年的金融危机重创了米诺陶模式,最初的震惊之后,民众越来越迷惑,不知谁才是罪魁祸首。是贪得无厌的华尔街?是沆瀣一气的金融监管?是背叛了工人阶级的民主党?是被巨富寡头收买的共和党?谁都不是无辜的,但过于纷杂的故事支线让任何想要理出头绪的人都头昏脑涨。于是,不负责任的放贷方被轻轻放过,“不自量力消费”的个人借贷者被赶出住房,万亿美元的坏账用纳税人的钱补上。即使是对金融知识再不熟悉的人,也能一眼看出这种差别待遇的恃强凌弱。强者越强,弱者越弱。当对精英阶级的怒火愈演愈烈,“民粹主义”便兴起了。当工薪阶级意识到哪个政党都不代表自己,人们就失去了投票的欲望。这才是今日美国政治极化的根本原因,而不是什么社交网站的推荐算法,使劲强调后者简直是精英阶级又一次把民众当智障侮辱的范例。

米诺陶的摇摇欲坠除了加剧美国社会内部的撕裂之外,更为深远地影响了全世界。全球市场体系的系统性盈余亟需一个新的循环机制。全球贸易规则听起来过分宏大,任何相关的改革企图都容易被视为天方夜谭。但人们需要了解,被视为自然的规则并不是天然形成的,其背后是霸权力量精心的设计。让隐性权力结构现身,是打破黑箱决策的第一步。去监管也好,自由放任也好,不会造就一个不存在特权和阶级的混沌桃花源,只会滋生隐形权力和潜规则。而一个公平游戏中,规则必须是明确公开的,无序化往往是特权的面纱。如果组织只有无形的结构,决策规则只被一小撮内部人士知晓,权力和对存在特权的认识也局限于这些人之间,剩下不了解规则的大多数就会陷入迷惘,甚至是忧心忡忡的神经质中,阴谋论、排外论最容易从这样的土壤中滋生。

每个个体,不论他是体系的得益者还是受害者,都不得不顺着这个庞大体系的内在逻辑像齿轮一样地运作。与其说是人类的贪欲造就了米诺陶模式,不如说是米诺陶模式本身的生存就依赖于无限放大的贪欲。即使是寻求改革的人,也无法跳出体系从外部击败它,而只能等待它逐渐从内核衰败瓦解。有时会觉得,在大势面前,个人的力量太微不足道了。但人而为人,又不甘心只做大势的傀儡,Yanis的DiEM25,固然书生意气,但至少给人一点希望。

【1】梗来自《动物庄园》。

【2】当然对罗斯福新政的削弱从里根时代就开始了,但是克林顿时代的金融去监管力度是前所未有的,包括撤销Glass–Steagall Act,允许商业银行和投资银行的业务合并。之前看到《Listen, Liberal》里说,彻底颠覆罗斯福新政这种大动作只能由民主党自己完成,就如同中美关系破冰必须由外交立场更强硬的共和党政府来实现。这类政治大转向,必须有两党共识。民主党破坏掉罗斯福新政的“革命果实”,标志着它的立场逐渐保守化。事实上今日的民主党已经不能算一个左派政党了。

【3】话说我觉得记者写经济议题,不论下多大的功夫搜罗材料,常常也只能做到讲一个详实的故事,而其议论多是从流行经济学观点里寻章摘句来的。前两天听《Dark Money》,一段话里作者就把Paul Krugman、Joseph Stiglitz、Thomas Piketty轮流引用了一遍,简直如同新凯恩斯主义小组讨论会一般和谐。。。经济学家的书里没有那么多戏剧冲突和众生相,但思想脉络要鲜明的多,而且常有独道之论,还是看后者的收获更大。

【4】金融危机对应的数学模型就是X, Y, Z的风险系数高度相关的情况。也就是说,甲违约了之后,会增加乙的违约几率,甲的公司倒闭,导致乙的产品卖不出去,衰退趋势沿经济链条扩散开来,最后把所有人都拖下水。将模型建立在违约系数相关性可忽略的假设下,就等于假设金融危机不可能发生。